不正対策としての職務分掌

不正対策としての職務分掌

名古屋の公認会計士・税理士の児島泰洋です。

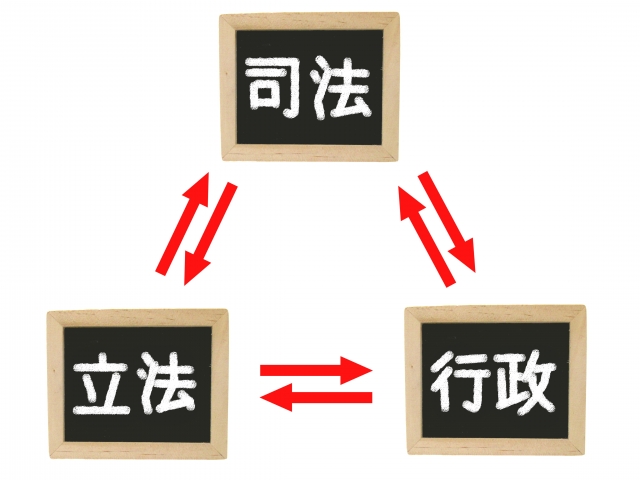

三権分立という言葉は社会科で習っているはずなので、みなさんよくご存知かと思います。いちおう復習しておきましょう。

「日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めています。」(衆議院ホームページより引用)

なぜ三権(立法・行政・司法)を異なる機関に分けるかというと、同じ機関が三権すべてを握ってしまうと、権力の行使に歯止めがなくなり、やりたい放題になってしまうからです。

会社の内部統制にも三権分立とよく似た考え方があって、職権の乱用を防止するために、以下の三つの職務は基本的に異なる部署ないし人物に分ける(分掌)べきであるとされています。

承認(Authorization)

記帳(Bookkeeping)

保管(Custody)

例えば、商品の払い出しについて考えてみます。

基本的な職務分掌では、商品の保管は倉庫部門、商品の払い出しの承認は営業部門、商品の払い出しの記帳は経理部門がそれぞれ分担して行います。つまり、営業部門で商品の払い出しが承認されると、倉庫部門は承認内容に応じて商品を払い出し、経理部門は倉庫部門の払い出し内容に応じて帳簿への記録を行います。

もし、営業部門が承認だけでなく保管も記帳もすべてできてしまうとしたらどうなるでしょうか。営業部門は自分の判断だけで、いつでも商品を倉庫から払い出すことができ、帳簿にもいかようにも記録できることになります。

もちろん、そのような状況下でも職務が適切に行われていれば問題はないのですが、なにか不都合なことが起きても自部門だけで秘密裏に処理することができてしまいます。極端な場合、商品を横領するなどの不正があったとしても、通常の払い出しとして処理すれば、それを容易に隠すことができます。

そのようなことが起こらないように、商品の払い出しひとつでも複数の部門が関与して牽制を効かせることが職務分掌の狙いです。

まるで人が不正を起こすことを前提にしているようですが、権力ないし職権というものは暴走しやすい性格をもっているという過去の経験則にもとづいています。

日本の上場会社でも、職務分掌が未整備なために、巨額の損失取引を長年発見できず、明るみに出たときにはその会社を倒産寸前に追い込むほどの金額になっていたという事件がありました。

しかし、職務を分掌しようにも人がいないと嘆く会社が多くあるのも事実です。職務分掌によって防がれる損失が人を余分に雇うコストを上回るのであれば、考えてみる価値がありそうです。

それでもやはり職務分掌ができないときでも諦めてはいけません。不正がなぜ起きるかというと、悪いことをしてもばれないという自信があるからです。(少なくともしばらくの間は。)

したがって、悪いことをしたら必ずばれるという意識をもたせることができさえすればよいわけです。例えば、社長が抜き打ちで職務をチェックするなどすれば、社員は不正をやりにくくなります。または、事前通知なしの配置転換、強制的な長期休暇の取得なども効果があると言われています。

職務分掌は不正を防ぐだけでなく、業務の標準化・効率化を促進させる側面もありますので、メリットとデメリットを総合的に考えてみなければなりません。

余談ですが、職務の分掌(ないし組織の分離)は内部管理上の要請だけではなくて、事業戦略上の要請から行われるものもあります。職務や組織は究極的には外部のお客様のためにあるということも忘れてはいけません。

【連絡先】

JIM ACCOUNTING(児島泰洋公認会計士・税理士事務所)

代表 児島泰洋

メール: yasuhiro.kojima@jimaccounting.com

以下のフォームからもお問い合わせいただけます。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。